Uma descoberta nas profundezas do oceano Pacífico revela comunidades biológicas desconhecidas que prosperam sem luz solar, desafiando teorias sobre os limites da vida e o ciclo do carbono. A ideia de um ambiente desprovido de vida não é nova. A mais de 9.000 metros abaixo da superfície do oceano, onde a pressão esmagaria um submarino comum e a escuridão é total, poucos esperariam encontrar criaturas complexas. Nos ambientes mais profundos do planeta, tudo parece estar contra a vida: temperaturas próximas do ponto de congelamento, escuridão perpétua e uma pressão que ultrapassa as 1.000 atmosferas. No entanto, uma recente expedição científica virou essa ideia de cabeça para baixo.

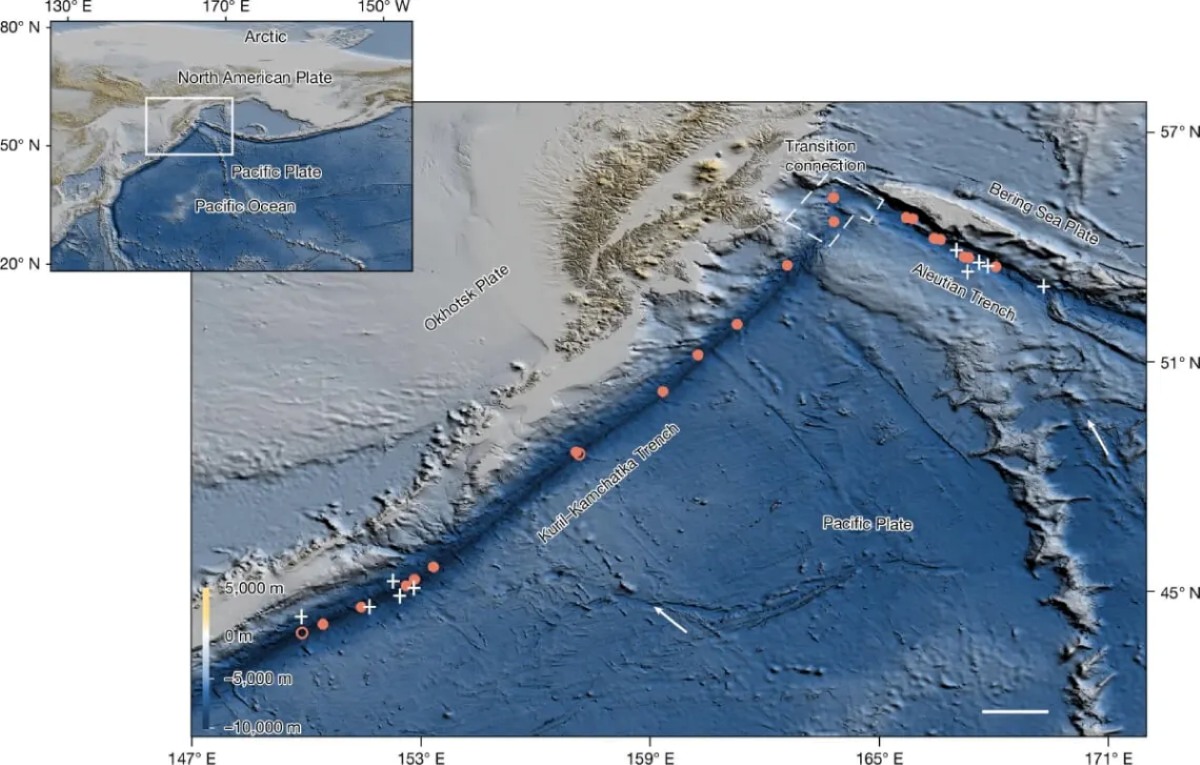

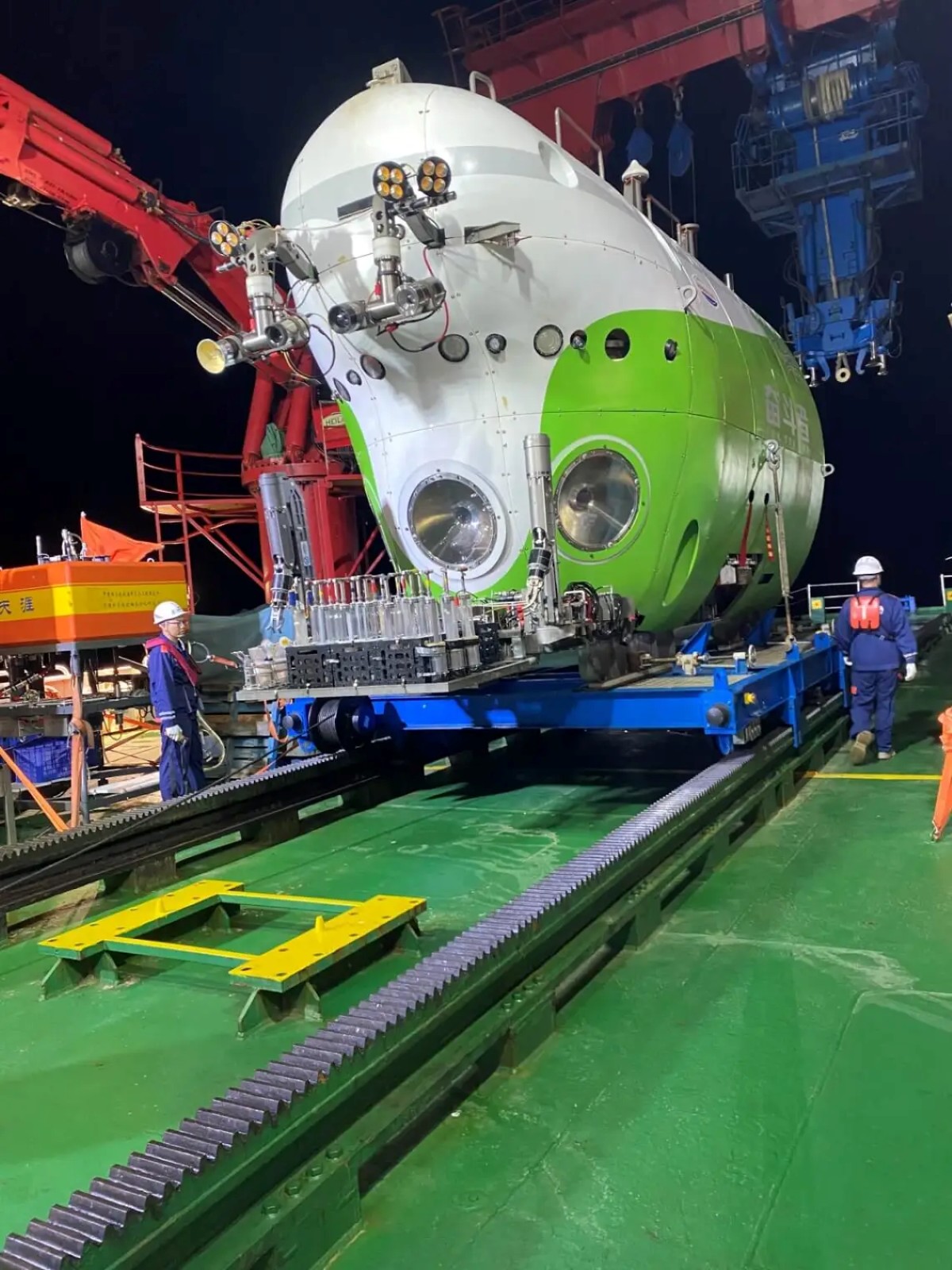

Graças a um submersível tripulado de profundidade total, o Fendouzhe, uma equipa internacional descobriu comunidades biológicas ativas nas fossas de Kuriles-Kamchatka e Aleutianas, no noroeste do oceano Pacífico. A descoberta, publicada na revista Nature, revela ecossistemas complexos sustentados não pela luz solar, mas por reações químicas internas da Terra. Segundo os autores, trata-se das «comunidades baseadas em quimiossíntese mais profundas e extensas conhecidas até agora».

Um ecossistema escondido nas sombras

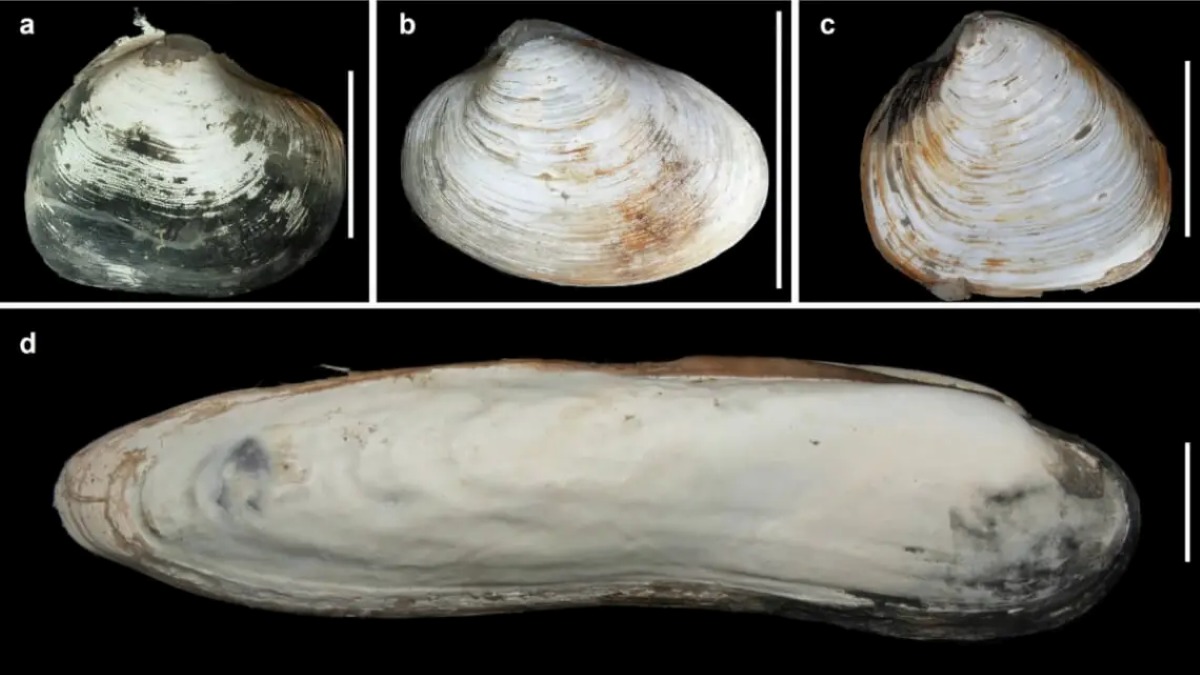

A investigação foi realizada entre julho e agosto de 2024 e cobriu mais de 2.500 quilómetros de fundo marinho. Os cientistas realizaram 23 mergulhos, dos quais 19 revelaram habitats dominados por animais especializados em condições extremas, como vermes tubícolas (siboglinídeos) e bivalves (moluscos com concha).

Esses ecossistemas estão localizados entre 5.800 e 9.533 metros de profundidade, sendo este último o registro mais profundo de uma comunidade desse tipo. Um dos locais mais destacados foi apelidado de The Deepest (“O Mais Profundo”), localizado em uma falha geológica ativa onde emergem fluidos ricos em metano e sulfeto de hidrogênio, elementos-chave na base energética dessas comunidades. “Estas comunidades são sustentadas por fluidos ricos em sulfureto de hidrogénio e metano que são transportados ao longo das falhas”.

Ao contrário dos ecossistemas superficiais, aqui não há luz solar para sustentar a fotossíntese. Em vez disso, os micróbios realizam quimiossíntese, transformando compostos químicos em energia. Os vermes e os moluscos dependem destas bactérias: algumas espécies abrigam-nas no seu interior, em simbiose, enquanto outras se alimentam diretamente delas.

Vermes, moluscos e uma arquitetura biológica desconhecida

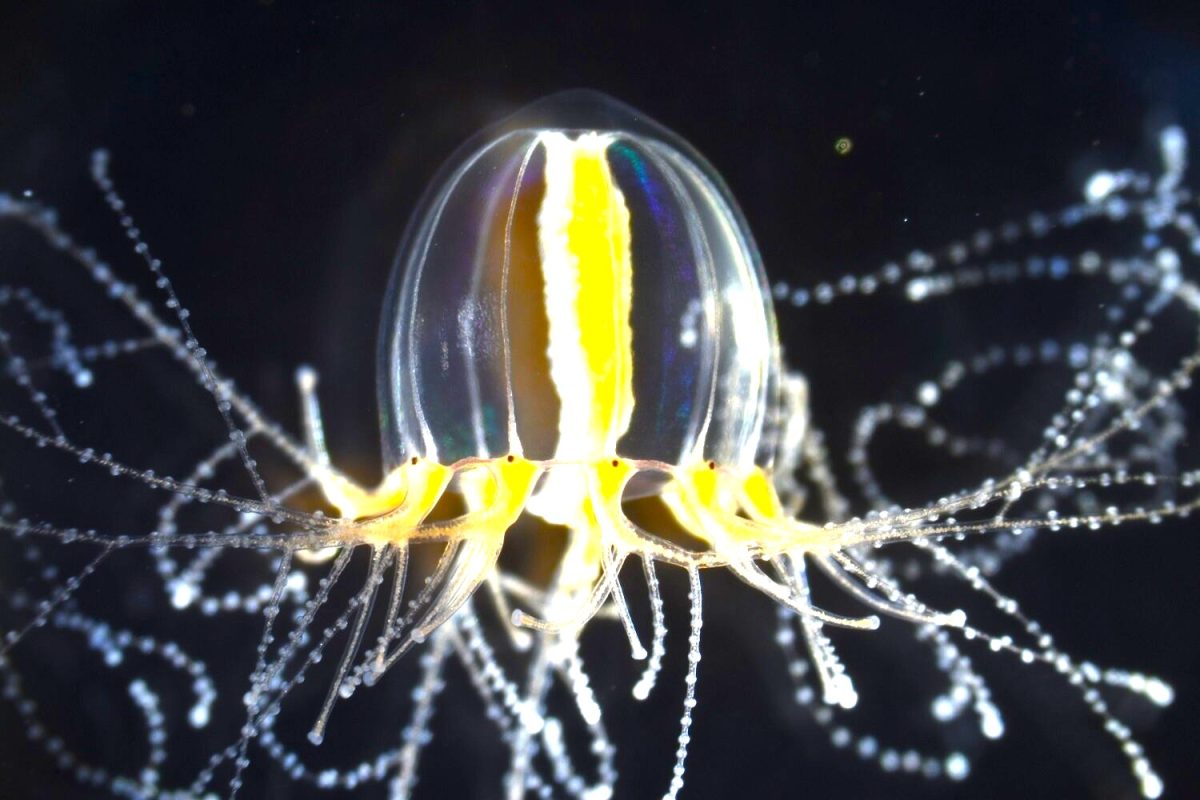

Uma das descobertas mais impressionantes ocorreu no local chamado Wintersweet Valley, a 9.120 metros de profundidade. Lá foi encontrada uma extensão de dois quilómetros povoada por milhares de vermes siboglinídeos dos géneros Lamellisabella e Polybrachia. Estes organismos vivem dentro de tubos que emergem do sedimento e formam verdadeiras colónias, muitas vezes acompanhadas por outras espécies como poliquetos errantes, holotúrias e crinóides.

Também foram identificadas zonas como Cotton Field e Dead Valley, onde a densidade de vida era extraordinária. Em algumas áreas, os investigadores estimaram até 5.813 vermes por metro quadrado. «Estas comunidades, tipicamente dominadas por Bivalvia e Siboglinidae, e sustentadas por quimiossíntese microbiana, estão confinadas a áreas onde são libertados fluidos ricos em sulfureto de hidrogénio e/ou metano».

Em outras imersões, também foram encontrados bivalvos como Tartarothyasira cf. hadalis, conhecidos por viverem em zonas de filtração de metano. A sua presença indica uma rede alimentar muito mais complexa do que se pensava, na qual coexistem organismos simbióticos, necrófagos e predadores adaptados a condições extremas.

O papel oculto do metano

As análises geoquímicas realizadas a partir de amostras de sedimentos mostraram que o metano presente nessas zonas é de origem microbiana. Provém da redução do dióxido de carbono por bactérias na ausência de oxigénio. «Estes dados geoquímicos indicam que o metano presente nos sedimentos de filtração é o resultado da redução microbiana de CO2 derivado da matéria orgânica sedimentar».

Em vez de fluir de camadas profundas por grandes fissuras tectónicas, o metano tem origem nos próprios sedimentos do fundo das fossas, produto da decomposição de matéria orgânica que se acumula por processos naturais, como fluxos gravitacionais ou terramotos. Este metano, na forma de fluido dissolvido ou hidrato, sobe pelas falhas e alimenta estes ecossistemas.

Uma característica surpreendente é que a concentração de metano detectada excede em mais de 200 vezes o nível de solubilidade teórica. Esta descoberta sugere que existem bolsas de hidratos de metano que poderiam representar uma reserva subestimada de carbono no sistema terrestre.

Um motor biológico profundo e inesperado

Até agora, pensava-se que a vida nas fossas oceânicas dependia exclusivamente da queda de matéria orgânica da superfície, como partículas mortas e restos de animais. No entanto, este novo estudo demonstra que a energia química local também é fundamental, o que obriga a rever a forma como entendemos o funcionamento dos ecossistemas hadais (além dos 6.000 metros).

Os cientistas destacam que este sistema pode atuar como um subsídio trófico para outras espécies heterotróficas. Foram observadas associações entre organismos quimiosintéticos e animais como anémonas, vermes Echiura ou anfípodes. Isto implica que a influência destes focos de metano se estende para além dos próprios filtradores, afetando o ecossistema circundante em toda a sua complexidade.

«A coexistência de organismos baseados na quimiossíntese com um número considerável de fauna bentónica heterotrófica… sugere que a produção de filtros de metano na fossa estende a sua influência à comunidade bentónica em geral».

Um desafio para a ciência climática

A descoberta não tem apenas implicações ecológicas, mas também geológicas e climáticas. Ao demonstrar que o carbono orgânico pode ficar preso na forma de metano nos sedimentos das fossas, este estudo sugere que parte do carbono que se pensava que regressava ao manto terrestre pode estar armazenada na crosta superior durante milhões de anos.

Além disso, se as condições encontradas aqui se repetirem em outras fossas semelhantes, o inventário mundial de hidratos de metano poderá aumentar significativamente. Isso não só teria impacto nos modelos de carbono do planeta, mas também na avaliação de riscos geológicos e energéticos a longo prazo.

Nas palavras dos autores: “Estas observações desafiam os modelos atuais dos limites da vida e do ciclo do carbono no oceano profundo”.