O especialista da Greenpeace, Francisco del Pozo, explica a dificuldade desta situação. O Atlântico, perto da Galiza, tornou-se o depósito de lixo nuclear da Europa. Entre os anos 40 e 80, foram despejadas 142 000 toneladas de lixo energético. É o que afirma a Greenpeace, cujo estudo estima essa quantidade em 220 000 barris. Sem saber o que fazer com os resíduos, os países encontraram uma saída: enterrar todos esses resíduos no fundo do mar.

Há algumas semanas, começou um projeto liderado pelo navio francês L’Atalante, que partiu para o Atlântico para tentar conhecer a quantidade e os efeitos desses resíduos nucleares enterrados. As últimas informações apontam que foram localizados 3.000 barris nucleares. Se tomarmos os dados do Greenpeace, isso equivale a apenas 1,3% do total enterrado perto da Galiza.

Francisco del Pozo, coordenador da campanha contra os combustíveis fósseis da Greenpeace, explica à Infobae Espanha a visão da organização. «Isto vai piorar, o conteúdo vai-se degradando, provocando uma maior contaminação», alerta o especialista ao falar sobre a urgência de agir.

No entanto, ao ver a quantidade que foi possível detetar, surge a dúvida se será possível encontrar uma saída. A opção de retirá-los para a superfície implica várias etapas prévias, e nem sequer há garantia de que seja viável. Além disso, uma vez fora do mar, seria necessário encontrar uma saída.

Anos de despejo

Em 1938, um marco científico trouxe uma série de consequências que mudaram a história. A descoberta da fissão nuclear deu origem ao uso da energia nuclear por diferentes potências. No entanto, havia um grande inconveniente: o que fazer com os resíduos.

Diante dessa situação, a opção escolhida por vários países foi a Fossa Atlântica. Entre 1949 e 1982, Bélgica, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Holanda, Suíça e Suécia despejaram resíduos nucleares no oceano, a cerca de 400 quilómetros da costa galega. A presença de barris carregados de lixo nuclear começou a ter efeitos negativos no ambiente marinho.

Francisco del Pozo explica que, nos anos seguintes, começou a ser observada uma «reação indireta através de moluscos, crustáceos ou movimentos de correntes», provocando a chegada de «nucleótidos reativos à superfície». No entanto, isso só aconteceu com o Protocolo de Londres de 1996. Durante quase 40 anos, esses países puderam lançar os seus resíduos com impunidade.

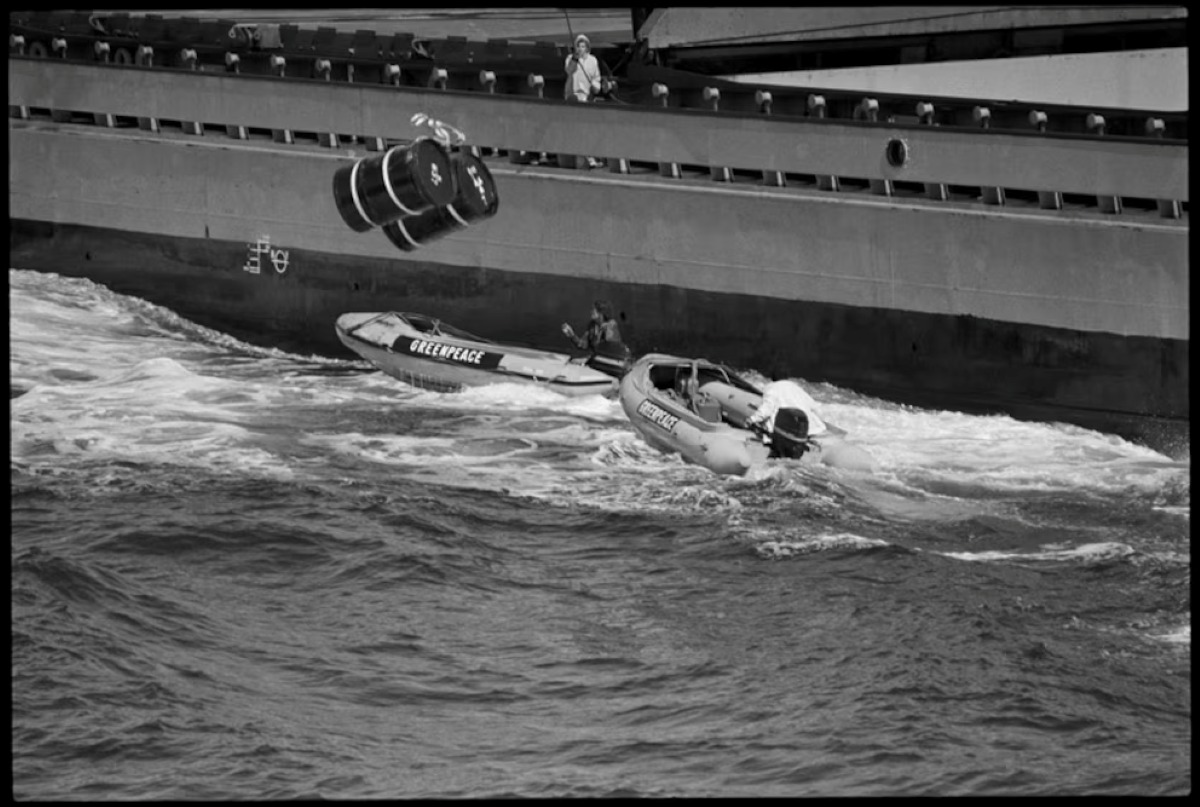

Em 1981, um barco de pesca galego e a sua corajosa tripulação «caçaram» um desses navios que se livrava do lixo nuclear, permitindo travar este desastre natural em curso. Graças ao contacto com a Greenpeace, um capitão, os seus três marinheiros, o jornalista Manuel Rivas e outras nove pessoas partiram em busca do transportador holandês para capturar o momento em que lançava os bidões ao mar.

Em agosto de 1982, a Greenpeace organizou a sua expedição com o navio Sirius, permitindo novas imagens destes lançamentos. Esta operação acabou por provocar a cessação da atividade dos Países Baixos, seguida pelo resto das nações. Dez anos depois, foi assinado o acordo que proibia esta prática.

A expedição do navio francês

Durante este verão de 2025, teve início a expedição oceanográfica francesa que tem como objetivo avaliar o estado da Fossa Atlântica. O objetivo inicial é obter conhecimento para poder tomar uma decisão. Javier Escartín, diretor de investigação a bordo do navio oceanográfico L’Atalante, explicou que o robô submarino localizou mais de 3.000 barris após cartografar 140 quilómetros quadrados.

O procedimento da missão inclui a recolha de amostras do fundo do mar, como água, sedimentos e organismos, para análise. Também está a ser realizado um estudo através de radares e sonares, que permite distinguir zonas relevantes e acumulações de resíduos em determinadas partes do fundo marinho.

O Conselho de Segurança Nuclear (CSN) garantiu que não havia «níveis significativos» de radiação nas imediações oceânicas da Galiza. No entanto, algumas organizações ou formações políticas, como o Podemos, indicaram que deveria ser investigado em profundidade, duvidando das conclusões do CSN.

O especialista da Greenpeace explica-nos que «a União Europeia, que engloba todos os países que lá despejaram os resíduos, deve enfrentar o problema de forma europeia, tanto em termos de responsabilidade, como de monitorização e avaliação. É necessário fazer um estudo mais detalhado do que o que diz o CSN».

Problema sem solução?

Não é uma pergunta com uma resposta segura. O avanço da tecnologia ou uma descoberta inovadora podem mudar completamente qualquer teoria. No entanto, é certo que, por enquanto, parece longe do fim. A Greenpeace estima que a quantidade total de lixo nuclear seja de 220 000 bidões e 140 000 toneladas, o que significa que, até agora, a operação L’Atalante localizou 1,3%.

Francisco del Pozo explica que é muito difícil saber o que fazer com os resíduos, mas que antes de chegar ao momento de tomar essa decisão, é preciso conhecer a situação em detalhe. «O que pedimos é que se investigue, que se considere um problema de primeira ordem, que se cartografe toda essa zona e se faça um inventário», relata.

«Não sei dizer se temos uma solução», reconhece o especialista. «É preciso encontrar uma solução que implique a maior segurança. Uma opção seria retirá-los de lá com o risco que isso acarreta, porque é preciso trazer de volta à superfície, a partir dessas profundidades, bidões que estão parcialmente gastos. Poderia representar mais risco do que outra coisa. Então, o problema é enorme», explica Pozo.

Para a Greenpeace, o problema está na raiz: a energia nuclear.

Quando questionado sobre o papel da organização, Pozo explica que, além de exigir um estudo e ação da UE e do CSN, “é preciso lembrar à sociedade que agora há um avanço nuclear e não se sabe o que fazer com os resíduos. Na época, eles foram lançados ao mar, mas agora continuam em terra e estão em piscinas ao lado das centrais nucleares”.

Javier Escartín, líder da expedição, transmitiu numa entrevista à National Geographic certa tranquilidade e positivismo. «A zona de despejo encontra-se em águas internacionais, a mais de 600 km de Finisterre e a mais de 4.000 metros de profundidade», afirma o geólogo marinho. Segundo Escartín, os estudos realizados até agora sugerem «que não há impacto». No entanto, ele lembra que «a campanha ainda não terminou e as análises definitivas das amostras só estarão disponíveis vários meses após o fim da campanha».